■啓発教材「Media Karuta」とは

ミクシィ社では、これまでインターネットやソーシャルメディア、Iot(Internet of Things)への理解を深め、ポジティブなコミュニケーションを育むための教育啓発活動などを行ってきました。その一環として、今回子ども達が学校や家庭でメディアリテラシーについて考え、思考を深めていくことで、メディア利用・メディア行動への責任を学んで欲しいという思いから、啓発教材「Media Karuta」を製作いたしました。

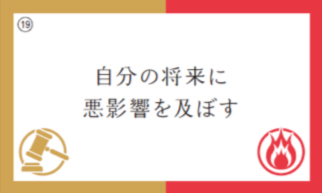

同教材は、メディアリテラシーに関する7種類(「コミュニケーション(人間関係)」、「セキュリティ/設定」、「法律違反」、「有効活用(Good Point)」、「個人情報」、「情報の取り扱い」、「不適切投稿」)のカテゴリーを用意し、子ども達が様々な側面から知識や相互理解を得ることができます。

【Media Karuta(メディアかるた)概要】

|

推奨対象 |

中学生~高校生 |

|

推奨人数 |

6~7名程度 |

|

利用シーン |

学校の授業、講演時のワークショップなど |

|

問題カテゴリー |

「コミュニケーション(人間関係)」「セキュリティ/設定」「法律違反」「有効活用(Good Point)」「個人情報」「情報の取り扱い」「不適切投稿」の7種類 |

|

問題数 |

最大13問~最大36問 |

|

遊び方 |

1. 取札を場に広げます 2. 読み手を決めます。1枚ごとに順番に、読み手を交代していきます。 3. 読み手が読み札(メディアリテラシーに関する問題文)を読みます。 4. それに対応する取札を探して取ります。 5. 読み手はその札が正解か否かを伝え、解説/補足についても読み上げます。 6. 全ての札を読み終えた時に、取った枚数が一番多い人が勝ちです。 |

【Media Karuta(メディアかるた)イメージ】

|

取札 |

読み札 |

|

|

|

≪レポート≫

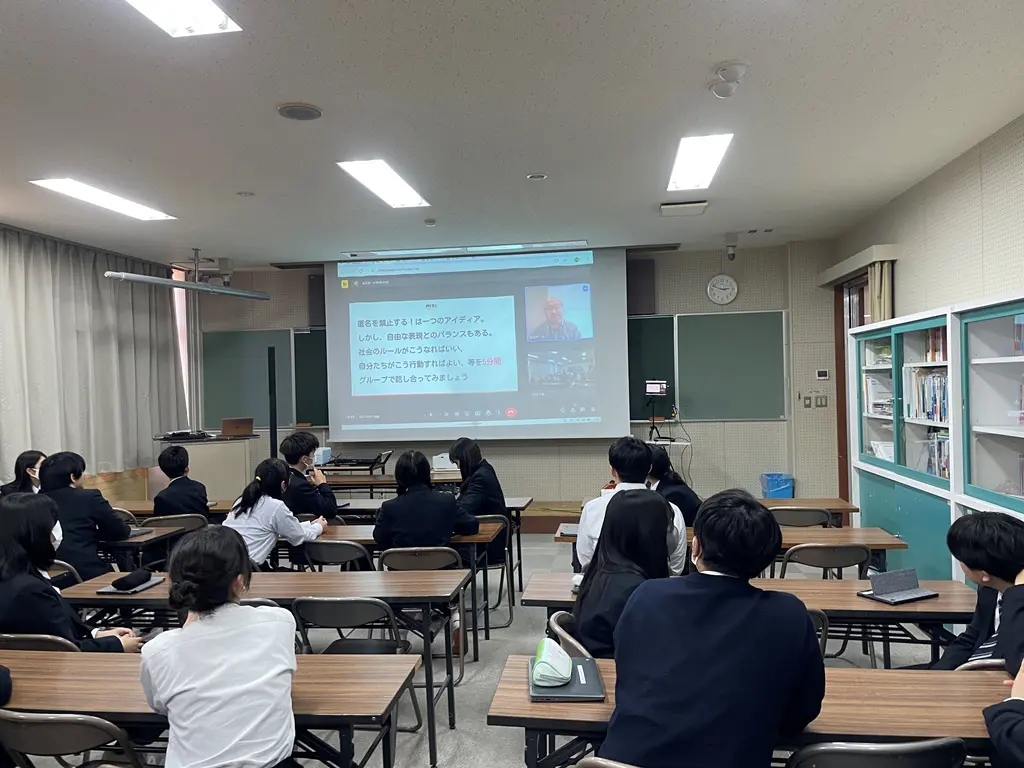

■順天高等学校で「Media Karuta」を活用した情報リテラシー授業を開催

2015年6月9日(火)、東京都北区にある順天高等学校1年生36名を対象に、啓発教材「Media Karuta」を活用した情報リテラシー授業を行いました。

【授業概要】

|

学校名 |

順天高等学校(東京都北区) |

|

日付 |

2015年6月9日(火) |

|

授業科目 |

「社会と情報」 |

|

授業時間 |

11:40~12:30 |

|

学年・生徒(男・女) |

高校1年、選抜特進クラス(サイエンスクラス) 36名(男20名、女16名) |

■授業風景

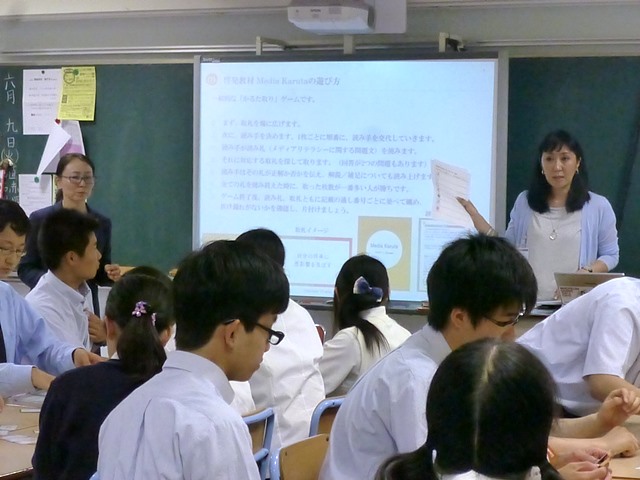

弊社から、子ども達が学校や家庭で「コミュニケーション×メディア」について考え、思考を深めていくことで、メディア利用・メディア行動への責任を学んで欲しいという思いから、メディアリテラシー啓発教材「Media Karuta」作成に至った経緯、ミクシィのCSR活動についてお話します。

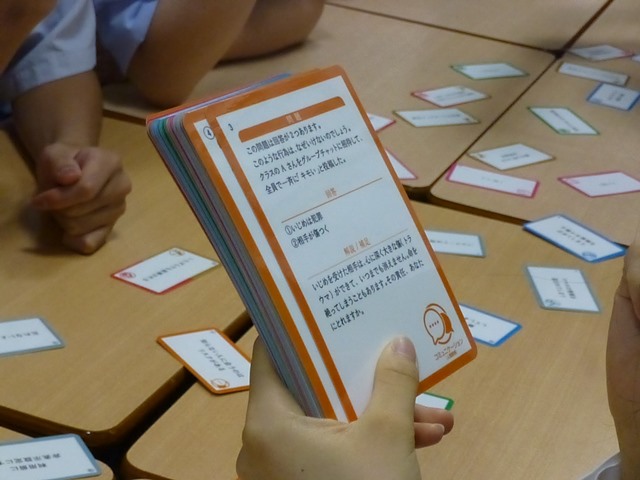

今回は9名編成で4グループに分かれ、お互いの机を合わせて、Media Karutaの準備です。

均等に見えるように取札を机の上に広げたら、最初の読み手を決めて、メディアリテラシーに関する問題文(読み札)を読み上げていきます。

答えが分かった人はいち早く取札を探し、必ず「なぜその札を取ったのか」について、皆に伝えます。読み手は札に書かれている回答と補足説明を読み上げながら、グループのなかでお互いの思考や知識を共有していきます。

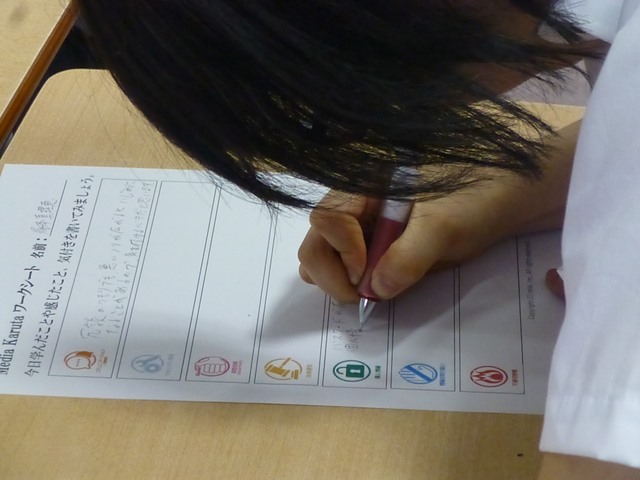

かるたの後は、個人ワーク。

7種類の問題カテゴリー「コミュニケーション(人間関係)」「セキュリティ/設定」「法律違反」「有効活用(Good Point)」「個人情報」「情報の取り扱い」「不適切投稿」について、あらためて今日学んだことや気づきについて、思考を整理していきます。

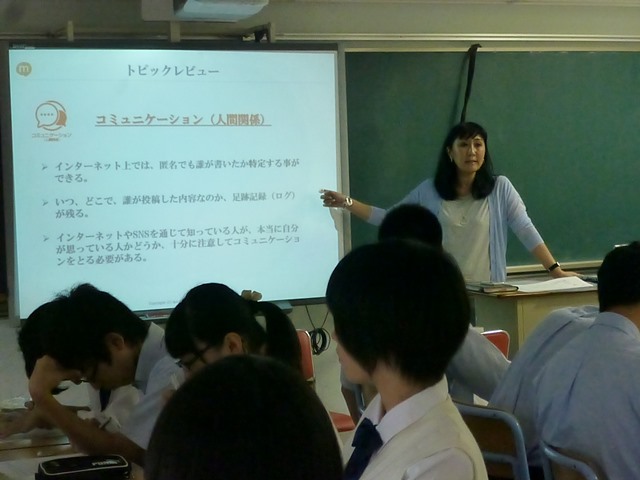

個人ワークの発表を兼ねて、7カテゴリーのトピックについて、レビューシートをもとに振り返りながら、おさらいです。

■「Media Karuta」を体験した生徒の声

・答えを当てるだけでなく、その理由を述べることで、世間の問題についての他の人の考え方を聞くことができたので、いろいろ考えるきっかけになりました。

・ケータイなど使っているとき、誤って操作したとしても冷静に判断したいし、他人の個人情報の取り扱いについて考えさせられた。

・ネットやSNSの使用時に注意すべき点たくさんあることは知っていたけれど、それがどうして危険なのかという理由がよくわかりました。

・知っているつもりで、意外と知らないことがあって驚きました。気を付けて使おうと思います。盛り上がって楽しく学べました。ありがとうございます。

・授業の中では習っていないこともあって、とても役に立ちました。

・ゲームで盛り上がりながらも、情報について重要なことを再確認することができ、良い経験になりました。ありがとうございました。

・改めてSNSの設定など、しっかりしていこうと思った。また、かるた形式で学べたのが楽しかった。

・Karutaを通して、”メディア”についてより深く知ることができて良かったです。

・SNSはいろんな可能性もあるので、自分でよく判断して有効活用すべきだと思った。

・SNSの情報の取り扱いには注意が必要だと思った。SNSは楽しいだけでなく危険な面もあり、十分に気を付けて付き合っていくのが大事だと思った。

・SNSを利用するうえで一度考えることが大切だと思いました。ネットは大きな危険も潜んでいると思いました。

・Karutaを通して、SNSの注意点や危険を楽しく学べたのでとても役に立ちました。活用していこうと思います。

・Karutaを使ってメディアについて学べて面白かったし、よく学べて良かった。

■今回の取組みに伴う、子ども達の意識の変化

-「Media Karuta」で子ども達が学んだこと-

|

三井田先生

|

今回の取組みについてコメント

このような機会をいただき、本当にありがとうございます。 本校ではLHRの時間に、様々なテーマについて生徒自らが考え、意見を交換したり話あう、オープンエンド型の「グルコミ(グループコミュニケーション)」を実施しています。 グループワークには慣れていますが、今回の授業ではKaruta を用いてゲーム感覚で取り組むことができたので、より自由な雰囲気のなかで自分の意見や考えを述べることができていたと思います。 中高生が手軽に情報機器を手にするようになっているのに、メディアリテラシーについてしっかり学ぶ機会はあまり多くありません。また、事件などがメディアに取り上げられていても、自分とは直接かかわりのないと思っているように見受けられます。 Karutaは起こりやすいような事例が中心になっており、答えを出すだけでなく意見を求められます。 クラスメイトと意見交換しながらメディアリテラシーについて学習することは、思考も深めることができ、座学よりも効果的に学ぶことができたのではないかと思います。 求められるメディアリテラシーは常に変化しています。これに対応できる応用力も含めて、今後も継続的にメディアリテラシー教育を進めていきたいと思います。

|